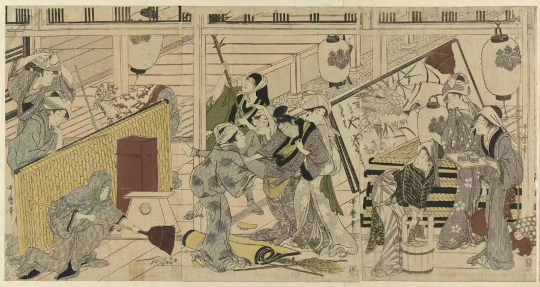

1700年代後半の画家喜多川歌麿による、正月に備えた大掃除の様子。 Getty Images経由の遺産アート/遺産画像

「無駄」という言葉はしばしば恐ろしいものです。 人々は、仕事でも余暇でも、自分の時間を最大限に活用できず、人生を最大限に生きられないことを恐れています。

廃棄物に対する警告は、特に日本文化に深く根付いています。 多くのアメリカ人は、有名な整頓テクニックに精通しています。 組織の第一人者 近藤麻理恵、「片付けの人生を変える魔法」を書いた。 日本への旅行者は、古典的な表現を聞くかもしれません。もったいない」は、「無駄なことをしないでください」または「なんてもったいない」という意味です。 廃棄物、清潔さ、そして物質的な商品への敬意に関連する神、精霊、モンスター、または「妖怪」さえあります.

アジアの哲学と宗教の学者として、「もったいない」の人気は、現実よりも理想を表していると思います。 日本は常に環境に配慮していることで知られているわけではありませんが、反廃棄物の価値観は深く根付いています. これらの伝統は、今日の文化に影響を与え続けている無生物と人間との相互関係についての何世紀にもわたる仏教と神道の教えによって形作られてきました。

すすのスプライトと天井のリッカー

無駄を省くという考えは、日本の文化に数多くの精神や儀式を持っている整理整頓の考えと密接に結びついています。 のファン 有名なアニメーター 宮崎駿はかわいい子を思い出すかもしれない すすスプライト 彼の映画「となりのトトロ」と「千と千尋の神隠し」のほこりでできていました。 それから、天井のリッカーがあります。テンジ?ネーム」:手の届きにくい場所に蓄積された汚物を食べると言われている、長い舌を持つ背の高いモンスター。

「おそうじ」または「大掃除、」は年末の家庭の儀式です。 以前は「すすはらい」または「すす掃き」、」それは片付けのチャンス以上のものです。 この儀式は、日本の島々を創造した神々の孫と考えられている主要な神であり、新年に幸運をもたらす神道の神である年神を歓迎しながら、前年の否定性を追い出すと信じられています。

汚された古いものと一緒に出て、浄化された新しいものと一緒に。

ツールの復讐

日本の民話には無数の怪物が登場しますが、 「妖怪」を含む」 日本民俗学者として マイケル・ディラン・フォスター 指摘、カテゴリ「妖怪」を定義することはほとんど不可能です。なぜなら、その意味は常に変化しており、多くの妖怪自体が形を変えるものだからです.

例えば、 "幽霊」 本当に恐ろしい、怨霊です。 しかし、妖怪の別のカテゴリーは、いたずら好きな「バケモノ」を含む、生きて形を変える「バケモノ」です。たぬき』、『タヌキ』、『きつね、またはキツネ、神社を守る像に描かれることがよくあります。

妖怪の特別なクラスの XNUMX つは、「」として知られています。付喪神、アニメーション化された家庭用オブジェクトを指します。 この概念は、文字通り「神の道」と訳される神道に由来し、日本独自の概念です。 土着の民俗宗教. 神道では、樹木、山、滝、人工物など、人間界のさまざまな場所に存在する精霊、つまり「カミ」を認識しています。

物は100年経つと神霊が宿り、付喪神として蘇ると言われています。 「つくもがみき」、または「道具妖怪の記録、」は、14 世紀から 16 世紀の間に書かれたテキストです。 それは、すでに100年前に神が所有していたそのようなオブジェクトが、毎年の大掃除の儀式の後、どのようにゴミ箱に捨てられたかを物語っています. これらのアニメーション化された家庭用オブジェクトは、何年にもわたる忠実なサービスの後、何気なく無視されたことで腹を立てました。 認識された無礼に怒り、ツールスペクターは大暴れしました:飲酒、ギャンブル、さらには人間や動物の誘拐と殺害.

神道の要素はありますが、これは神道の話ではありません しかし仏教の. 仏教の僧侶が介入すると、アニメーション化された家財道具の熱狂は終わりを迎えます。これは、仏教の慣習が神道に関連付けられた地元の精神よりも強力であることを聴衆に納得させることを目的としています。 当時、仏教はまだ日本でその影響力を固めていました。

オブジェクトを静止させる

「九十九神記」が仏教の宣伝であるなら、それは戒めの物語でもあります。 投げ捨てられた物体は、何も考えずに扱われたことに対して怒りをぶつけます。

モノへの畏敬の念は、日本の歴史を通じてさまざまな形で存続してきました。 これは実際的な理由による場合もあれば、より象徴的な理由による場合もあります。 たとえば、「刀」として知られる武士の刀は、多くの場合、戦士の魂と見なされ、献身の象徴でした。 戦士の道、または「武士道」。 より日常的な例では、ひびの入ったティーポットは廃棄されるのではなく、「」と呼ばれるプロセスで金で修復されます。キンツギ金色の傷跡のようなアシンメトリーな美しさをプラス。

この敬意は、尊敬に値すると見なされる多くのオブジェクトの葬式サービスの形でも持続します。 人形焼きの儀式 神社仏閣で行われる。 不要になったが愛されていない人形が集められ、内なる精霊を称え、寿命が尽きる前に解放することができます。 同様の慣行は職人の ミシン針、 追悼式で安置されます。

カルマと混乱

したがって、物質的なものに対するこれらの態度のルーツは、宗教的、実践的、心理的です。 日本の浪費哲学である「もったいない」は、空を強調する禅仏教の鍵となる。 心を空にする そして洞察をもたらします。

敬意を示したいというこの欲求は、生きているかどうかにかかわらず、すべてのものは相互に関連しているという仏教の信念にも由来しています。プラット・チャサム・プ・ダ」 それはカルマの概念と密接に結びついています。つまり、行動には結果、特に道徳的な結果があるという考えです。

要するに、仏教は物事が良くも悪くも人を形作ることを認めています。 物への不健康な愛着は、高価な車を購入する必要性を認識したり、不要な物を手放したくないなど、さまざまな形で現れる可能性があります。

しかし、それは必ずしもすべてを捨てるという意味ではありません。 私たちが物質的な商品を使い果たしたとき、埋め立て地を埋めたり、空気や水を汚染したりするために、単にそれらをゴミ箱に捨てる必要はありません. 再利用するか、責任を持って廃棄するかを問わず、威厳のある見送りを与えることができます。

そうしないと、「ツールスペクターの記録」のストーリーは、彼らが戻ってきて私たちを悩ませる可能性があると警告しています.

怖いですね。![]()

著者について

ケビン・C・テイラー、宗教学のディレクターおよび哲学のインストラクター、 メンフィス大学

この記事はから再公開されます 会話 クリエイティブコモンズライセンスの下で 読む 原著.

Amazon のベストセラー リストからの態度と行動を改善する本

「原子の習慣: 良い習慣を構築し、悪い習慣を打破するための簡単で実績のある方法」

ジェームス・クリア

この本では、James Clear が、良い習慣を築き、悪い習慣を断ち切るための総合的なガイドを紹介しています。 この本には、心理学と神経科学の最新の研究に基づいた、永続的な行動変化を生み出すための実践的なアドバイスと戦略が含まれています。

「Unf*ck Your Brain: 科学を使って不安、うつ病、怒り、フリークアウト、トリガーを乗り越える」

フェイス G. ハーパー博士、LPC-S、ACS、ACN

この本では、フェイス ハーパー博士が、不安、抑うつ、怒りなどの一般的な感情的および行動的問題を理解し、対処するためのガイドを提供しています。 この本には、これらの問題の背後にある科学に関する情報と、対処と治癒のための実践的なアドバイスと演習が含まれています。

「習慣の力:人生とビジネスで私たちがしていることをする理由」

チャールズ・デュヒッグ

この本で、Charles Duhigg は、習慣形成の科学と、習慣が個人的にも職業的にも私たちの生活にどのように影響するかを探っています。 この本には、習慣を変えることに成功した個人や組織の話と、永続的な行動の変化を生み出すための実践的なアドバイスが含まれています。

「小さな習慣:すべてを変える小さな変化」

B・J・フォッグ

この本では、BJ Fogg が、少しずつ少しずつ習慣を変えることで、永続的な行動の変化を生み出すためのガイドを紹介しています。 この本には、時間の経過とともに大きな変化につながる可能性のある小さな習慣を特定して実装するための実践的なアドバイスと戦略が含まれています。

「The 5 AM Club: 自分の朝を自分のものにし、人生を向上させる」

ロビン・シャルマ

この本では、Robin Sharma が XNUMX 日を早く始めることで生産性と可能性を最大化するためのガイドを紹介します。 この本には、あなたの目標と価値観をサポートする朝の日課を作成するための実用的なアドバイスと戦略、および早起きによって人生を変えた個人の感動的な話が含まれています.